ガマ腫の再発を防ぐ治療法とは? 代表的な3つの方法をご紹介

ガマ腫とは、唾液腺の一種である舌下腺にできる嚢胞のことです。開窓療法や舌下腺摘出術など複数の治療法があり、それぞれ長所と短所があります。

以下でガマ腫の治療法について解説していきます。

開窓療法

まず一つ目は、開窓療法です。これは、嚢胞を切開してなかの唾液を出す治療法です。袋を破り開くことで唾液が溜まらないようにするというわけです。開窓療法はガマ腫の治療方法のなかでは最初に選択されることが多い治療法になります。局所麻酔を使用した簡単な手術ですが、再発することが多いのが欠点です。

比較的小さいガマ種であれば小手術によってガマ種本体を摘出する方法も可能です。

舌下腺摘出術

二つ目は、舌下腺摘出術です。名前の通り、唾液漏れの原因となる舌下腺を取り除く手術です。開窓療法で再発を繰り返す場合、次の選択肢として舌下腺摘出術を検討することがあります。

一度舌下腺を摘出してしまうと再発することは理論上ないものの、舌下腺を取り除くという治療になりますので、最後の手段と言えます。

また、一般的に入院が必要となり全身麻酔も伴って舌下腺の摘出を行います。舌下腺摘出術ができる病院も限られていますので、あまり行われていない治療法です。

OK-432注入法

三つ目は、OK-432注入法です。嚢胞の内容液を吸引した後に、OK-432を注入する方法です。注射後には痛みや発熱が認められますが、一般的には2日程度で消失します。

多くのケースでは2回以内の注入で消失・縮小固定しますが、数回の注入が必要な場合もあります。ですので、治癒するまでに一定期間の時間が必要となります。

また、OK-432にはペニシリンが含まれているので、ペニシリンアレルギーのある場合には使用できません。

ガマ腫、舌嚢胞、リンパ管腫では有効率が高いですが、類皮嚢胞には効果がなく、摘出手術が必要となります。

まとめ

ガマ腫治療の代表的な3つの方法をご紹介しました。開窓療法は局所麻酔で簡単に行えますが再発しやすく、舌下腺摘出術は入院や全身麻酔が必要な上、行える病院が限られています。

OK-432注入法は注射後に痛みや発熱がありますが、有効率が高く2回以内の注入で消失・縮小固定する場合が多いです。

どの治療法にもメリットデメリットが存在します。治療法を選ぶ際には、自身の症状や病状に応じて専門医の意見を参考にすることが大切と言えますね。

ガマ腫の原因は唾液線の傷つき?病気のメカニズムを解説

「ガマ腫」とは、ガマガエルが喉を膨らませたような見た目に似ていることから名付けられた病気で、唾液線の1つである舌下腺の導管損傷によって生じます。

どのような見た目かと言うと、粘膜の下に唾液が貯留してできたもので、お口の底に透明感のあるドーム状の膨らみを作るのが特徴です。

本記事では、ガマ腫の原因として考えられるメカニズムについて解説します。

ガマ腫の原因①:機械的な刺激

ガマ腫の原因についてははっきりと明らかになっていませんが、専門医の間では「このような原因が考えられるのでは?」といった意見が交わされています。

代表的な3つの要因のうち、1つ目は歯ブラシの当て方や食事の際に頬や舌を誤って噛んでしまうことで粘膜が傷つき、唾液が貯留してガマ腫に変化する可能性があることです。

機械的な刺激によって炎症が起こり、唾液の出口が閉ざされて唾液が貯留されるため、ガマ腫が発生すると考えられています。

ガマ腫の原因②:先天的要因

一方で、外的刺激で口内炎になることぐらいは誰にでも起こり得ることです。

では、ガマ腫になってしまう人とならない人の違いとはなんでしょうか?これは遺伝的なもの、つまり先天性の脆弱性があるという見解もあります。

舌下腺から唾液漏れが増加するのに対して、元に戻ろうとする力(伸ばされた粘膜や皮膚)が弱くなっており、バランスを崩し続けている状態がガマ腫につながると言えます。

そのため、ガマ腫の大きさは日によって変動し、例えば食事の前後で大きくなったり小さくなったりすることがよくあります。

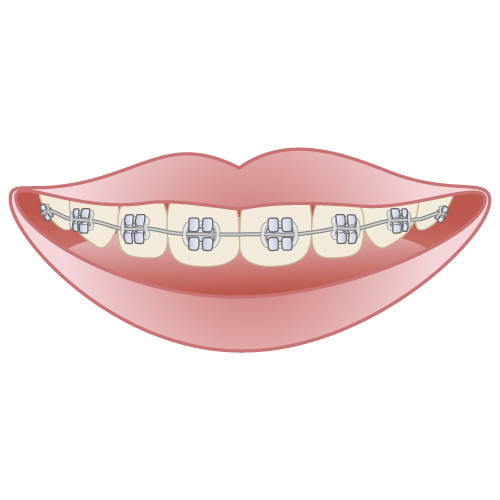

ガマ腫の原因③:矯正装置

ガマ腫は、特に10〜30代の女性に多く見られる疾患です。この年齢層では、歯列矯正治療がよく行われます。

歯列矯正治療は金属ワイヤーなどを使用していることが多く、お口のなかの組織を傷つけやすい特徴があります。

また、治療期間は通常数年にわたり、固定装置が一般的であるため、矯正器具が口腔内に当たり続けることにより、慢性的な炎症が起こることがあります。このような炎症が続くと、ガマ種を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

ガマ腫とは、舌下腺の導管損傷によってできるドーム状の膨らみのことです。ガマ腫の原因には、機械的な刺激や先天的な脆弱性、矯正装置による慢性的な炎症などが考えられます。

具体的には、歯ブラシの当て方や食事中に舌や頬を誤って噛むことが原因になることが挙げられます。また、遺伝的な要因もあるため、なってしまう人とならない人がいます。

また、歯列矯正治療を受けている10〜30代の女性によくある疾患であるため、注意が必要です。

粘液嚢胞の自然治癒に期待できる?子供と大人の違いも解説

「舌の下に膨れた口内炎のようなものが治らない」「潰してもまた膨れてくる」という症状でお悩みですか?それは口内にできる粘液嚢胞の可能性があります。

今回は唇や舌に水ぶくれが何度も繰り返してしまう粘液嚢胞について、自然に治癒する可能性はあるのかをお伝えしていきます。

粘液嚢胞は基本的に自然治癒しない

結論から申し上げますと、粘液嚢胞は基本的に自然治癒しない疾患です。自然に潰れて小さくなっていくことはありますが、粘液嚢胞は再発することが多いのです。ですから、放置しておいても自然治癒することは期待できません。

粘液嚢胞は、長期的なフォローが必要な疾患であり、治療が必要です。しかしながら3mm位の比較的小さな粘液嚢胞は、まれではあるのですが自然治癒することもあります。

また、粘液嚢胞が潰れたり大きくなったり再発を繰り返すと次第に患部の表面が硬くなっていき、白っぽく変化していきます。このように再発を繰り返す場合は、手術で嚢胞を摘出することが一般的な治療法です。

粘液嚢胞が自然治癒する可能性|子供の場合

粘液嚢胞が自然治癒する可能性については、患者の年齢によっても異なります。

子供の場合、新陳代謝のサイクルが速く、傷の治りが比較的スピーディーなため、できる限り外的刺激を避けることで、おおむね3〜6か月で自然治癒することもあります。

ただし、子供の場合であっても歯科医師の経過観察を受けることが重要です。

粘液嚢胞が自然治癒する可能性を考える上で、患者さんが子供or大人で治療方針、対処法などが違ってくる場合もあります。

粘液嚢胞が自然治癒する可能性|大人の場合

一方、大人の場合は、自然治癒する可能性が低いと言えます。なぜならば、潰れたとしても粘液嚢胞の原因である悪習癖などによる唾液線のつまりが解消されないからです。小唾液腺から唾液が漏れ出している限りは、再発を繰り返すことが予想されます。

まれに唾液の漏れが自然に止まることがあると嚢胞が小さくなり、自然消失することもありますが自然治癒することはほとんど無いと考えてよいでしょう。

まとめ

粘液嚢胞は基本的に自然治癒しない疾患であり、小さな嚢胞でも再発のリスクがあることから、適切な治療や経過観察が必要です。

子供の場合は自然治癒する可能性があるため、一定期間経過観察を行うこともありますが、大人の場合は手術などの治療が必要となる場合もあります。適切な治療法を選択し、長期的なフォローを行うことが大切です。

粘液嚢胞は放置or潰しても良い? どうなるのか解説

粘液嚢胞は放置していても良いのでしょうか?結論から申し上げますと、粘液嚢胞は良性の疾患なので、すぐに歯科医院に行って治療を受けないといけないような緊急性はありません。

しかし、生活に支障があるレベルで嚢胞が膨れ上がっている、何度も再発しているケースなどでは嚢胞を摘出するような外科的処置が必要になる場合も。

では、どの程度であれば、粘液嚢胞を放置したまま自宅で様子を見ても良いのでしょうか?その点について詳しくお伝えしていきます。

生活に支障が無ければひとまず放置してもOK

お口の中にできた粘液嚢胞は、悪性腫瘍といった速やかな治療が望まれる疾患ではないですし、悪性化するようなものではありません。また、人に感染してしまうような病気でもありませんので、粘液嚢胞の治療に緊急性はないと言えます。

仮に放置したままでも日常生活に支障がなければ、必ずしも嚢胞を摘出しなければいけないということはありません。

嚢胞の大きさがあまり変わらず、普段生活していくうえで特に気にならない方は、ひとまず粘液嚢胞の大きさに変化があるまで経過観察でもよいケースもあります。

粘液嚢胞を潰したらどうなるの?

次に粘液嚢胞を誤って潰してしまったり、嚢胞部分をわざと突っついて潰したりすると、どういった経過を辿っていくのでしょうか?

嚢胞部分の粘膜が破れると、粘稠な粘液が流れ出して膨らみがしぼみ、徐々に小さくなっていきます。このまま自然に無くなっていけばよいのですが、多くのケースでは数日くらいで再び嚢胞が膨らみ始めることが多いです。

粘膜が傷ついた後はしばらく痛むケースもあります。刺激を与え過ぎてしまうと、周りの小唾液腺を傷つけてしまいダメージがさらに大きくなる可能性も。

粘液嚢胞ができても、触ったりいじったりせずに様子を見られるのがよいでしょう。

放置しても自然に治ることはすくない

基本的に粘膜嚢胞は放置しても自然に治ることはなく、歯が当たっては破れ、また膨らみが出てくる、というように再発を繰り返すケースが多くあります。

前述したように粘液嚢胞は一般的に経過観察する場合もあるのですが、生活に支障が出たり、何度も再発を繰り返したりする場合は外科的手術を行い粘液嚢胞の原因である小唾液腺を含めた嚢胞の摘出をします。

もちろん、自然に治っていく可能性も少なからずあるので、生じたばかりの粘液嚢胞であれば経過観察を取る場合もあります。

お口の粘膜におできが出来たり潰れたりを繰り返していてご心配な方は、歯医者さんを受診されてみてくださいね。

粘液嚢胞の原因を5つに分けて解説

唾液が溜まり過ぎることによって唾液腺がふさがり、直径約0.5~1cmの半丘状にぷくっと膨らみができる粘液嚢胞。

唾液腺がふさがってしまい、嚢胞ができる原因はなんでしょう。実は原因がよくわからず粘液嚢胞になる方も少なくないのですが、それでも粘液嚢胞につながるリスク要因というものは存在しています。

今回は粘液嚢胞ができる5つのリスク要因をわかりやすく解説していきます。

原因その1:凹凸した歯並び

歯列不正があっていつも同じ所で歯の先端などが当たっており、慢性的な炎症を起こしやすい方は粘膜を傷つけてしまい粘液嚢胞ができてしまうリスク要因となります。

歯列不正と同様に、歯の外傷で歯が欠けてしまったりむし歯で歯に穴があいたりした場合も、尖った部分が歯の粘膜を傷つけやすいです。

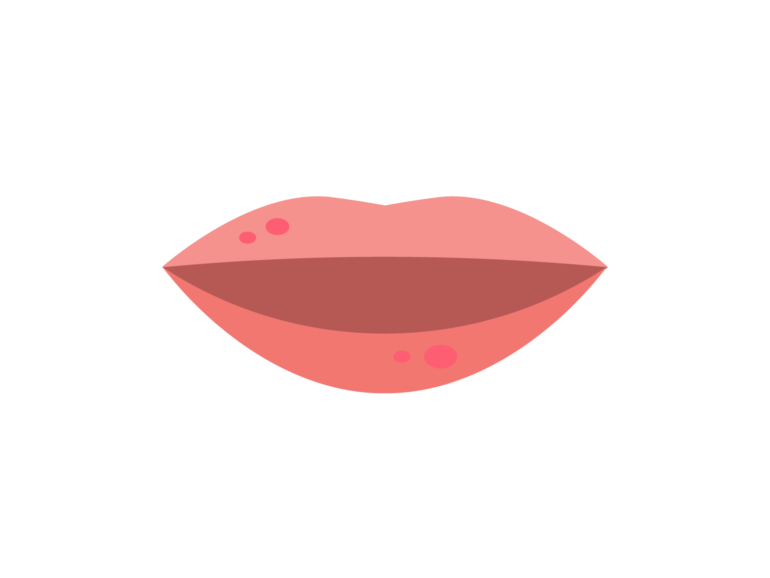

原因その2:誤って粘膜を噛む

食事の際、誤って頬の内側の粘膜や唇を噛んでしまうこともあるでしょう。この際に粘膜に刺激が加わって傷つけてしまいます。これを繰り返すうちに小唾液腺の出口の管が傷つき、分泌される粘液の流れに障害が起きてしまうことで粘液嚢胞ができると考えられています。

原因その3:悪習癖

誤って噛んでしまうだけでなく、下唇を噛むといった悪習癖がある方も慢性的に粘膜を傷つける原因となるので注意が必要です。

また、悪習癖ではないのですが、固い食べ物を好む方もお口の粘膜を傷つけやすいので粘液嚢胞のリスク要因となります。

原因その4:矯正器具や入れ歯、歯ブラシが当たる

入れ歯や歯列矯正装置がお口に合っていなかったり、装着し始めて間もなくお口に馴染んでいなかったりする場合、粘膜を傷つけてしまって粘液嚢胞につながるケースも。

また、お口のサイズに合っていない歯ブラシを使用し続けることで粘膜内を傷つけることもあります。

原因その5:口内炎

口内炎ができる原因としては、食事バランスの偏りやストレス、ホルモンバランスの乱れなどと考えられています。口内炎で粘膜が傷つけられると、唾液腺にとっても悪影響となる場合もあります。

頬や唇を噛む癖がある方は特にご注意を!

粘液嚢胞の膨らみが大きい、嚢胞を繰り返して慢性化するなどのケースでは外科的手術によって唾液腺を取り除くこともあります。嚢胞そのものを摘出すれば再発の可能性はすくないです。

しかしながら、頬や唇を噛むなどさまざまな悪習癖を改善しないままでいると、ふたたび噛んだ箇所が刺激され、粘液嚢胞が再発する可能性も。したがって悪習癖のある方は歯科医院と相談して悪い習慣を改善していく必要性があります。

真っすぐor斜めor横向き・親知らず抜歯方法をケース別に解説

親知らずは最後に生えてくる歯ですが、生えるスペースがなく斜めに生えたり、むし歯や歯肉炎を引き起こすことが多いため、抜歯が必要になることがあります。

今回は、抜歯の方法から治療費用、抜かずにいるとどんなリスクがあるのか?まで、ケースごとにご説明します。

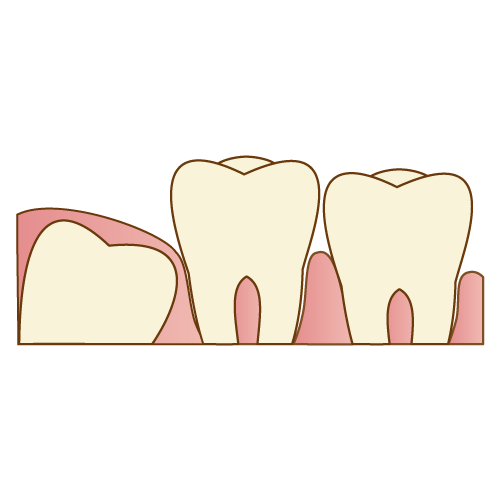

親知らずの生え方①:真っすぐ

抜歯方法

歯ぐきの腫れなどがない状態で抜歯を行うのが前提です。抜くことは比較的簡単な場合が多いので、痛みや腫れも少ないです。

親知らずの周囲に麻酔を行ったあと、ペンチのようなものを使って親知らずを左右にゆっくりと動かし、脱臼させてから抜歯を行います。

治療費用

歯科医院によって若干異なりますが、処置代は2000円〜3000円程度となります。(初診代やレントゲン、清掃代などを除く)

抜かずに放置すると、どんな問題があるか?

真っすぐに生えているとはいえ、歯ブラシを当てるのは大変難しいです。そのため、親知らずやその手前の歯まで悪影響を及ぼして、むし歯になりやすいリスクがあります。

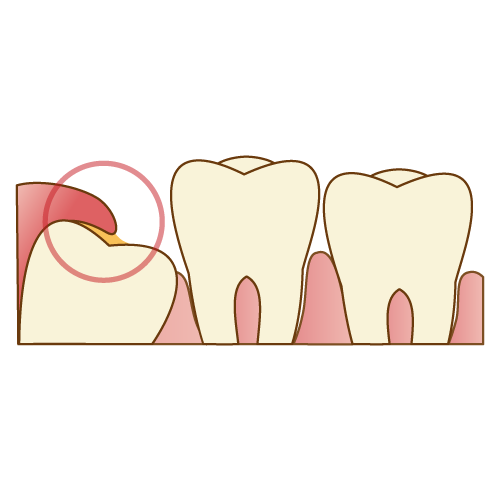

親知らずの生え方②:真横(水平埋伏)

抜歯方法

真っすぐに生えている親知らずの抜歯方法よりも少し複雑になります。歯ぐきの切開と歯冠分割といって、歯の頭の部分だけを取り出す処置を行ったあとに、歯の根っこを抜歯していきます。

歯ぐきを切開しているので、抜歯後は縫合(糸で歯ぐきを縫う)します。そのため、抜糸の処置も必要になります。

また、下の親知らずの場合、下歯槽神経との距離を確認して神経を傷つけないように配慮しながら慎重に抜歯を行います。

治療費用

歯科医院によって若干異なりますが、処置代は3000円〜5000円程度となります。(初診代やレントゲン、清掃代などを除く)

抜かずに放置すると、どんな問題があるか?

親知らずが真横に生えていると、手前の7番目の歯に圧力をかけ、下の前歯の歯並びを崩すことがあります。また、歯の痛みだけでなく頭痛の原因にもなることがあります。

親知らずの生え方③:斜め(半埋伏)

抜歯方法

真横(水平埋伏)タイプの親知らずと処置は似ており、歯ぐきをメスで切開して開き、親知らずを露出させ、歯冠分割で手前側の歯を取り除きます。そのあとに歯の根の部分を取り除きます。抜歯後は歯ぐきを縫合します。

治療費用

歯科医院によって若干異なりますが、処置代は3000円〜5000円程度となります。(初診代やレントゲン、清掃代などを除く)

抜かずに放置すると、どんな問題があるか?

親知らずの中で最も問題が起こりやすいのはこのタイプです。

歯ブラシでの清掃やうがいでの除去ができないため、手前の歯との間に細菌が蓄積され、感染が広がり、親知らずや手前の歯に歯肉炎、むし歯が発生するリスクが高くなります。

親知らず抜歯後、いつまでも痛いのはなぜ?理由を解説します

親知らずの抜歯後、痛みがある期間や理由はさまざまです。通常、親知らず抜歯後の痛みのピークは2~3日と言われていますが、4日以上経っても痛みを感じる方も少なくないです。

今回は、親知らずを抜歯したのに、いつまで経っても痛むのはなぜか?について、考えられる4つの理由を解説します。

痛みのピークは親知らず抜歯後~2日程度

親知らず抜歯後の痛みのピークは麻酔が切れた直後であり、抜歯当日はズキズキと痛むことがあります。そのため、処方された痛み止めや抗生物質は指示通りに服用することが大切です。

その後、痛みは2~3日程度続きますが、そのあとは徐々に痛みは軽減していきます。抜歯後の腫れは抜歯後2日目ぐらいがピークとなり、上の歯よりも下の歯の抜歯のほうが痛みや腫れが大きい傾向があります。

親知らずの抜歯後、いつまでも痛い4つの理由

ドライソケット

ドライソケットとは、抜歯後の歯が抜けた穴に血が溜まらず、骨が露出した状態のことを指します。

ドライソケットはかなりの痛みを伴い、強い痛みが10〜14日ほど続きます。通常1ヶ月程度で治りますが、数ヶ月続くケースもあります。

原因としては、うがいのし過ぎや歯磨きを傷口に当ててしまう、または飲酒や喫煙などが原因となることも。

ドライソケットを予防するためには、以下の3点に気を付けてできる限り抜歯した箇所をいたわるように心がけましょう。

・抜歯から数日間は頻回のうがいを控える

・食事の際は、抜歯した歯の反対側の歯を使って噛むように心がける

・歯磨きの際は抜歯した箇所は避けて歯磨きする

また、痛み止めを使っても痛みが治まらない場合は早めに歯科医院に相談して指示を仰ぐようにしてください。

縫合した糸がつっぱっている

歯を抜いた後は、穴が空いている状態になるため、必要に応じて縫合する場合があります。縫合した場合は1週間程度で抜糸をしますが、歯ぐきが早く治った場合は抜糸前に歯ぐきがつっぱり、痛みを感じることも。この場合は抜糸を行えば痛みが和らぐこともあります。

抜歯したところが細菌感染を起こしている

抜歯したところが細菌感染を起こして腫れている場合などは1週間ほど痛み続ける場合もあります。

このような細菌感染を起こさないためには、特に抜歯後の痛みがなかったとしても、処方された抗生物質を出された分だけきっちりと飲み切るということが大切です。

難しい抜歯だったとき

親知らずを抜歯する際に、歯の周りの骨にどれだけ負担がかかるかで、抜歯後の痛みの程度が決まります。

例を挙げると、抜歯の際に歯が炎症を起こしていた場合や、根っこが長くて骨を抱えている場合、親知らずの生え方が真横や斜めに向いており、抜歯に時間がかかった場合などが考えられます。

これらのケースでは、抜歯後の痛みが長引くことがありますが、1週間以内には治まることが多いです。

親知らずの生え方を知ろう! 抜歯の難易度や抜く可能性まで解説

親知らずの生え方によって抜歯の難易度が異なることをご存じでしょうか?この記事では、親知らずの生え方の種類から抜歯の難易度の目安、抜かないといけない可能性について、詳しく説明します。

抜歯に関する不安を解消するためのご参考にしてください。

一般的な親知らずの生え方

親知らずは、他の歯が生えそろった後に生えてくることが一般的です。上下左右どの歯並びにも生えてくる可能性があり、他の歯と同じように生えることが期待されます。

しかし、親知らずの生え方には個人差があります。ごく一部の人は真っすぐ綺麗に生えてきます。しかし、親知らずの生えるスペースが足りず、斜めに生えたり半分埋まったりした状態でそれ以上生えてこないなど、親知らずになんらかの課題を抱える人の方が多いです。

親知らずの生え方の種類

親知らずの生え方は大きく分けて3種類です。それぞれの生え方について、抜歯をする際の難易度と抜かないといけない可能性を分かりやすく、★1つ~★3つで表しています。

また、下記の基準はあくまでも目安です。なぜならば、親知らずの抜歯難易度の判断基準は生え方そのものよりも、歯の位置の深さや歯の根っこの数、神経とどれくらい近いか?といった判断の方が重要であるためです。

したがって、参考程度に留めておくようにしてくださいね。

親知らずが真っすぐに生えている場合

抜歯の難易度……★

抜かないといけない可能性……★

親知らずが上下で真っすぐに生えている状態でしっかりと噛み合っている場合は、特に抜歯の必要性がありません。トラブルは起きにくいのがこのパターンですが、頻繁に痛むなどなにかしらの理由で抜歯しないといけなくなった場合でも、比較的スムーズに抜歯できることがほとんどです。

親知らずの生え方が横向きor斜めに生えている場合

抜歯の難易度……★★

抜かないといけない可能性……★★★

要するに、歯が一部だけ出ている親知らずのタイプです。このような生え方は、歯磨きがしづらく、虫歯や歯周病になるリスクが高いです。

腫れや痛みを繰り返しやすいので、抜歯をした方が良いケースが多く、スムーズに抜けないことがほとんどです。基本的には歯の根っこを分割してから抜歯するので抜歯の難易度も比較的高い傾向にあります。

親知らずが歯ぐきのなかに埋まっている場合

抜歯の難易度……★★★

抜かないといけない可能性……★

歯ぐきのなかに埋まっている親知らずは、レントゲン写真で確認することができます。

抜歯方法としては斜めに生えているケースと似ているのですが、より深い位置に埋まっていることが多くあるため、難易度が高くなる傾向にあります。

まとめ

親知らずの生え方は、個人によって異なりますが多くの人は生え方になんらかの問題を抱えているのが一般的です。

抜歯の難易度や悪い生え方のリスクについて知ることで、親知らずのケアに役立てることができます。

定期的な歯科検診や専門家のアドバイスを受けることで、親知らずの問題を早期に発見し、適切な対処を行いましょう。

抜かないといけない? 矯正中に親知らずが生えてきた場合

「歯列矯正をしたいけれど、親知らずが生えている。」「歯列矯正中のときは、親知らずを抜歯しないといけないのかな…。」とお悩みでしょうか?

今回は、歯列矯正にまつわる親知らずの抜歯の可能性についてお伝えしていきます。

基本的には抜歯の可能性が高い

矯正治療において、親知らずが生えてきてしまったら抜歯を行うのが一般的です。

歯列矯正をする人のほとんどが、歯を並べるための十分なスペースが確保できていないから矯正治療を行うわけなので、親知らずも真っすぐに生えてこない可能性が高いです。

したがって、親知らずは横向きになったり、斜めに生えてきたりするリスクが考えられます。

つまり、せっかく矯正治療をしているのに、親知らずが矯正治療の邪魔になってしまうということです。

そういった事態を避けるために、親知らずは抜歯する傾向が多いです。しかし、あくまでも傾向の話なので、今後の矯正治療に悪影響がなければ必ずしも抜歯する必要はありません。

親知らずの抜歯をしなくて良い場合

矯正治療中においても、親知らずを抜歯する必要がない場合があります。

下記のいずれかの条件が揃っている場合、矯正治療を行っていても親知らずを残すことができる可能性があります。

・親知らずがしっかりと機能している(真っすぐ生えていて上下の歯が噛み合っている)

・完全に骨のなかに埋まっている

歯列矯正中の親知らずの抜歯タイミングは?

歯列矯正の親知らずの抜歯は、矯正治療を始める前に行うのが一般的です。しかし、矯正治療中や矯正治療後に親知らずの抜歯を行うこともあります。

矯正治療中に抜歯する場合は、歯ぐきの切開や歯のなかの骨の削合など外科的な処置が必要な場合が多く、特にワイヤー矯正の抜歯は難易度が高いです。抜歯後は傷口の清潔さを保つ必要があるのですが、矯正装置があると汚れがたまりやすく感染リスクがあります。

また、矯正治療中に抜歯すると、歯周組織や骨の喪失が起こる可能性があり、やはり矯正治療中に抜歯するのは好ましくありません。

このように、矯正治療の観点からも、親知らずの抜歯は矯正治療前に行うのがベストです。

基本的には抜歯の可能性が高い

一般的には、矯正治療中に親知らずが生えてきた場合は抜歯が必要とされます。親知らずの抜歯は一般的に矯正治療前に行われます。矯正治療中や治療後に抜歯することもあり得ますが、外科的な処置が必要であり、周辺の歯周組織への感染リスクなどさまざまなことを考慮しなければなりません。

問題のない親知らずは、そのまま保存して矯正を行うこともあります。歯科医師とコミュニケーションを取りながら前向きに矯正治療に取り組みましょう。

粘液嚢胞とは? 唾液腺の詰まりでできる袋状の嚢胞を解説

「水ぶくれがお口の中に繰り返しできる」「長期間口内炎が治らない」などとお悩みですか?これらの症状は、粘液嚢胞(ねんえきのうほう)の可能性が考えられます。

粘液嚢胞は、自然に潰れて小さくなるケースもありますが、再発を繰り返すことが多く、放置しても治ることはほとんどないです。

粘液嚢胞がどんな疾患であるのか基礎から知りたい方、長引いている口内炎はもしかすると粘液嚢胞かも?と疑っている方のご参考にしてください。

粘液嚢胞が発生するしくみとは

お口の中の粘膜には、小唾液腺といって唾液を作ったり粘膜を保護したりする器官があります。小唾液腺の大きさは米粒くらいですが、口の中の粘膜を常に湿らせておくという働きがあります。

この小唾液腺から分泌される粘液が、外傷や悪習癖、慢性炎症などの理由によってうまく流れることができず、唾液の管が閉塞します。閉塞した粘液は腺管内にどんどん溜まっていき、組織内に嚢胞を作ることがあります。これを粘液嚢胞と呼びます。要するに唾液が溜まっている状態ということです。

粘液嚢胞の好発部位・年齢とは

粘液嚢胞ができやすい部位は、舌の裏、下唇の内側や、頬の内側となります。名前のとおり、歯や歯ぐきにはできず、お口の粘膜部位や舌にできるのが粘液嚢胞ということです。

なぜ、唇や舌に粘液嚢胞ができやすいのでしょうか?それには理由があります。前述した通り、粘液嚢胞の原因には悪習癖や外傷が含まれます。ですので、下唇や頬を誤って噛んだり、歯ブラシや食べ物でお口の中を傷つけた際に粘液嚢胞ができてしまうわけです。

粘液嚢胞は10歳未満の子供から30歳代にかけて多い疾患で、比較的若年層に見受けられます。性差はありません。

粘液嚢胞の症状や大きさについて

粘液嚢胞の大きさは直径5〜15mm程度の丸くて軟らかい嚢胞で、5mmくらいが大多数です。自覚症状はない人がほとんどで、あったとしても腫れたような感覚がある程度です。また、腫瘍ではないので悪性化することはないです。何らかの理由で粘液嚢胞が傷ついたり破れたりした後は短期間だけ痛む場合もあります。

嚢胞の中はどんな様子が確認できるでしょうか。嚢胞の中は唾液が溜まった状態で、うすい黄色で粘り気のある液体です。表在性の粘液嚢胞は内容液が透けて確認できます。

嚢胞が大きくなると青紫色になり、血管も透けた状態で確認できます。深在性の場合には正常な粘膜で覆われていることもあります。また、噛んだりして再発を繰り返したものは、やがて嚢胞の表面が硬くなって白っぽくなっていきます。