のどの痛みや咳も…ドライマウスの症状に見られるもの

唾液の量が減少し、お口のなかが乾燥した状態のことを「口腔乾燥症」別名、ドライマウスと呼びます。

今回はお口が乾きやすく、「もしかしてドライマウスかも?」と気になっている方へ向けて、ドライマウスの主な5つの症状を一緒に確認していきましょう。

のどに痛みがある

ドライマウスによって唾液量が減ると、お口が渇きますので喉も乾燥しやすくなります。慢性的な喉の渇きによって、喉の腫れ感や痛みを訴える方もいます。

ちなみに、唾液分泌が減少傾向にないとしても、人によっては乾燥感やのどの渇きを感じるケースも。これらの症状も広義の意味でドライマウスに含まれます。

口のなかがネバネバする

お口の中がネバネバして不快症状があるという方はドライマウスかもしれません。唾液の量が減るとお口の潤いを保つことが困難になりますので、お口の中のネバつきやヒリヒリ感につながるのです。

しかし、これらの症状はドライマウスの軽度症状であることが多いので、少しでも気になる方は早めにご相談くださいね。

口臭が強い

唾液分泌量が大きく減ってしまうと、お口の自浄作用や抗菌作用が弱まりますので、むし歯や歯周病に感染するリスクが高まります。

また、唾液はお口の汚れを洗い流す自浄作用があるのですが、ドライマウスによって天然の自浄作用がうまく働かず、歯垢がたまりやすくなることも。

これらによって、口臭が強くなることもあるのです。

舌が痛い

舌がヒリヒリした痛みや燃えるような熱さがあるといった方は舌痛症(ぜっつうしょう)の可能性を疑います。ドライマウス患者全体の約3分の1が何らかの痛みを伴い、特に舌痛症を持っている方が多い傾向です。

特徴としては、舌の痛む箇所が日によって変わったり、何かに集中しているときは舌の痛さを一時忘れられたりするなどが挙げられます。

舌痛症のなかにはドライマウスが起因しているケースも多く、その際はドライマウスの治療も併せて行います。

舌のひび割れ

ドライマウスが進行していくと、舌の粘膜も乾燥して舌にヒビが入ったようになる場合もあり、これを溝状舌と呼びます。

舌の中央部に大きな溝や数本の溝、不規則で小さい溝など多数の溝が見られる状態で、症状としては刺激物による痛みなどが挙げられます。

お口の不快症状を感じたら気軽にご相談を!

お口のなかのネバつきや渇きにに関しては、緊張したり強いストレスを受けたりするなどで、交感神経が優位になると一過性の症状として表れることもあります。

これらから、患者さんのお困りごとが本当にドライマウスであるのか、もしくは一過性症状であるのか、見極める必要性があると言えます。

もし、上記の症状がある方はお気軽にご相談くださいね。患者さんに合わせた治療をご提案いたします。

ドライマウス|代表的3つの原因と他疾患の関連性とは

ドライマウスの原因はストレスや薬の副作用、口呼吸などの悪習癖、アルコールやタバコが挙げられます。他にも潜んだ病気が隠れているケースもあります。

今回は、「お口が以前よりも乾きやすくなった」「お口のねばつきを感じる」といった不快症状のある方へ向けて、ドライマウスの代表的な3つの要因と、他疾患とドライマウスの関係性までお伝えします。

服用している薬の副作用

ドライマウスは「薬の副作用によるのもの」が、実は1番多いです。意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。お口が乾くという主訴で来院された方は、服用している薬をまずチェックしていきます。

具体的にドライマウスになると考えられている代表的なお薬は以下4つです。

・うつなど向精神薬

・抗アレルギー薬(花粉症など)

・循環器系の薬

・気管支拡張など呼吸器の薬

ストレスによる自律神経の乱れ

交感神経の刺激によって唾液の分泌量が減り、お口が乾きやすくなります。例えば、人前で緊張するとお口が乾きやすいですよね。このように、ストレス=心身の緊張感が長期的に続くとドライマウスの症状が定着してしまうこともあります。

口呼吸

お口で呼吸する口呼吸の方は、慢性的にお口が乾く状態を作りやすいです。唾液の分泌はあるのですが、唾液が蒸発してしまうからです。

口呼吸は風邪などの一過性のものもありますし、歯並びの関係でお口がポカーンとあきやすいなど、さまざまな要因が考えられます。

加齢によるもの

唾液は1日あたり概ね1000~1500ml分泌されるのですが、加齢に伴って唾液腺は徐々に委縮していきます。そうすると唾液が出にくくなり、ドライマウスを引き起こすこともあるのです。

ただし、加齢だけでドライマウスと診断されることはほぼありません。加齢にプラスして、何か他にドライマウスになる原因が潜んでいる方が多いです。

他疾患との関連性によるもの

ドライマウスは、まだ発症していない疾患が潜んでいるケースが少なからず存在します。

例を挙げると、以下の4つです。

・糖尿病

・腎臓病の病変症状

・シェーグレン症候群

・更年期障害

ドライマウスの検査から、糖尿病などが発見されるなど、病気の症状としてドライマウスが出てくるのです。

慢性的なお口の乾きを感じている方は、ぜひ受診を!

お口の中が乾くと、食べ物が飲み込みにくい、唾液の持つ自浄作用が失われて歯周病や虫歯になりやすくなるなど、生活の質(QOL)が大きく失われます。

「たかが口の乾燥でしょ」と簡単に考えず、どうぞお気軽に当院へご相談くださいね。

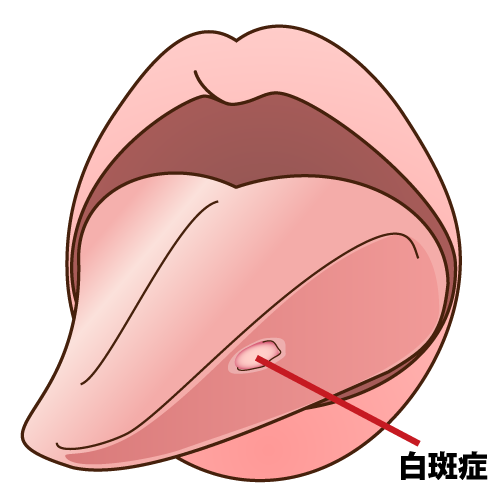

歯ぐきや舌にできる白板症の診断方法~治療法までわかりやすく解説

白板症は前ガン病変の代表的な疾患とされており、注意を払うべき疾患です。白板症のおよそ3~5%がガン化するといった報告もあるんですよ。

もちろん、ご心配のないケースもありますので、白板症の可能性がある方は、お口の状況によって適した検査をおこない、治療・経過観察といった選択を取っていきます。

今回は、歯ぐきや舌が白く、「もしかするとガンなのかな……。」とご不安な方へ向けて、白板症の症状や治療法までやさしく解説します。

白板症の症状

歯ぐきや舌などが白い

白板症はお口の粘膜部分(歯ぐきや舌、頬の内側など)が硬くなり、柔軟性がなくなります。粘膜の表面は、白色の板状また斑状の病変ができます。

粘膜の白い部分はこすっても除去はできず、表面は盛り上がりや崩れがあったり赤い斑点があったりすることもありますが、なめらかな場合もあります。

自覚症状は基本的には無い

痛みもかゆみもなく、歯ぐきや舌などが白いという以外は自覚症状がないことがほとんどです。また、擦過痛などでお食事に支障が出ることもありません。

注意が必要なお口の症状とは

万が一、口腔ガンであった場合も初期症状では痛みを感じる方はほとんどないです。

しかし、以下のケースでは、白板症が悪化しているケースがあり、そのままガン化する可能性も少なからずありますので、早期に受診されることをおすすめします。

・潰瘍がある

・表面が凹凸でひび割れしている

・接触痛がある(食事を取ったら痛いなど)

・患部の赤みなどを伴う

白板症の診断方法

白板症の診断方法は視診と触診をおこない、原因とその対策を講じます。具体的には、歯を丸めたり、入れ歯調整、歯磨き指導などをおこなったりして粘膜を傷付ける可能性がある要因をできる限り取り除きます。

歯医者さんで上記の処置で対策を取り、それでも改善しない場合は専門機関へ紹介し、擦過細胞診や病理組織検査で診断確定をする必要があるでしょう。

白板症の治療法

白板症と診断され、病気のある箇所への刺激となる要因があればそれを取り除く必要があります。

治療方法は病変を切り取り、経過観察していくのが基本です。治療後も病変のあった箇所は刺激しないことが大切。喫煙やビタミンA・Bの不足、不適切な歯磨きなどで白板症が起こる可能性もあります。これらのことから食生活と生活習慣の改善に取り組み、慎重な経過観察をおこないます。

白板症が心配、不安な方は早めの受診を!

白板症が自然に治癒することは難しく、原因をなくしたとしても簡単には治らないです。

早期で発見すれば対症療法で改善できるケースもありますので、少しでもお口の粘膜に異変を感じたらすぐに歯医者にご相談くださいね。

舌の側面が痛い原因から自宅でできる対処法までサクッと解説

こんにちは。歯科医師の小場です。

舌が歯に当たって側面が痛むと、仕事や学業に集中しづらくなり、食事も取りにくくなりますよね。これらは日常生活を送るなかで大きなストレスでしょう。

今回は、舌の側面が痛む原因や歯医者でおこなう治療法、痛みを和らげるセルフケアまでお伝えします。

舌の側面が痛む5つの原因

舌の側面が歯に当たって、違和感や痛みがある。このような症状の場合は舌に口内炎や傷ができてしまい、痛みを感じている方が多いです。

しかし、他にも考えられる原因があります。ひとつずつ解説していきましょう。

口内炎

舌が白くただれたり小さなできものがあったりする場合は、口内炎の可能性を疑います。

原因としては、

・外的刺激から傷が悪化した場合

・偏食傾向(粘膜の健康を維持するビタミンB群不足)

・ストレスや生活の乱れ

これらが要因となり、プチッとした口内炎ができることも。

舌炎

舌のフチがでこぼこになっている、腫れている、ただれる。このような場合は舌炎かもしれません。

原因としては、

・熱い食べ物でできたやけど

・細菌やウイルスの感染

・薬による副作用

などが挙げられます。

歯並びの関係などで歯型がつきやすい

舌の側面にギザギザとした痕がついている場合、歯並びなど先天的な要因も関連して舌に痛みが出ている可能性も考えられます。

なぜ、歯型がついてしまいやすいのか?原因としては、

・歯が舌側に傾いているなど歯列不正がある

・食いしばり癖がある

・低位舌(舌が常に下あごに落ち、広がっている状態)

・生まれつき舌が大きい

・舌がむくんでいる

上記のように、さまざまな原因が絡んでいます。

ドライマウス

舌がヒリヒリと痛む、舌がもつれる症状やひび割れ(乾燥)、味覚異常がある方はドライマウスの可能性が疑われます。

加齢に伴う唾液分泌量減少のほか、口呼吸やホルモンバランスの乱れ、免疫系疾患などの原因でお口が渇き、舌がヒリヒリと痛むケースがあります。

舌の痛みを和らげる対処法

市販薬を使用する

口内炎のお薬には、飲み薬タイプのものと患部に直接貼るタイプの薬や塗り薬が販売されています。

これらは単品使用でも効果は期待できますが、早く治したい方や口内炎が大きい方などは状況に合わせて併用(飲み薬+貼り薬)されてもよいでしょう。

併用が可能かどうかは薬の組み合わせにもよりますので、購入前に薬剤師さんに確認するようにしてください。

ビタミンB群を多く含む食品やサプリメントの摂取

ビタミンB群は粘膜の保護機能や免疫を整えますので、口内炎の治癒を促進してくれます。ビタミンB群を多く含む食品、たとえば納豆や卵、レバー、マグロなどを意識して取るようにされるのがおすすめです。

また、ビタミンB群のサプリメントを摂取するのもよいでしょう。

うがい薬で予防する

感染予防や消毒目的などで広く使用されるうがい薬でおすすめの成分は、ポピドンヨードです。ポピドンヨード入りのうがい薬でマメにうがいするのも予防効果が期待できます。

舌の痛みが改善しない場合は早めに医療機関受診を!

ストレスや食生活の乱れに起因した「アフタ性口内炎」であれば、上記でお伝えしたセルフケアで痛みを乗り切ることも方法のひとつ。

市販薬を1~2週間程度使用しても症状が変わらない場合は、早めに歯医者を含む医療機関を受診しましょう。

舌が痛い方へ|できものが赤いor白い場合に考えられる疾患とは

こんにちは。歯科医師の小場です。

舌は食べ物など外的な刺激や歯や唾液など物理的な刺激を受けやすい器官なので、さまざまなトラブルが起こりやすいです。

今回は舌にできものができてお困りの方に向けて、口内炎が赤くなっているパターンと白くなっているパターンに大別して、疑われる疾患の代表的な例、原因について解説します。

舌のできものが赤くて痛い場合

カタル性口内炎

粘膜の発赤や水膨れが見られ、症状のある部分とない部分の境界が不明瞭な見た目の口内炎は「カタル性口内炎」を疑います。

人によってはお口の中が熱く感じたり、他にも唾液の量が増えて口臭が発生したりすることがあるのもカタル性口内炎の特徴です。

原因としては、熱湯や薬品の刺激、もしくは矯正器具や入れ歯が接触し続けるなど物理的・外的刺激で起こる口内炎です。

ウイルス性口内炎

口の粘膜に多くの小さな水疱が形成・破れてびらんを生じたり、発熱や強い痛みが伴ったりする場合はウイルス性口内炎の可能性を疑います。

ウイルス性口内炎は接触感染や飛沫感染、クラミジア梅毒・淋病などの性感染症、もしくは乳幼児によく見られるヘルペス性口内炎などが挙げられます。

舌のできものが白くて痛い場合

アフタ性口内炎

表面が白い偽膜で覆われており、2~10mm程度で円形もしくは楕円形の潰瘍はアフタ性口内炎の可能性があります。

原因としてはストレスや栄養不足、免疫力の低下などが挙げられます。

ニコチン性口内炎

その名の通り、喫煙歴の長いヘビースモーカーに見られる口内炎です。舌や口蓋粘膜は全体的に白色に肥厚しており、人によっては表面がシワ状・敷石状になっている場合もあります。

唾石症

唾石症とは、結石が唾液の排出を妨げる疾患のことです。

「毎回食事のたびに顎の下あたりが痛み、食後30分ほどしたら痛みは落ち着く」といった症状があり、舌の裏側にできた白っぽい、もしくは赤色の水ぶくれがある方は唾石症かもしれません。

原因は、唾液の排出管に入り込んだ細菌や異物などの周りに唾液中のカルシウム成分が沈着して形成されると言われています。

2週間以上経っても痛みが続くようなら受診を!

お口の中にできものが1~2週間以上経っても治らないケースは、ユキデンタルオフィスまでどうぞご相談ください!

長期的に治癒しない口内炎の場合は、口腔ガンなど別の疾患も疑われます。シンプルな口内炎であれば、薬物塗布やレーザー治療などで殺菌して痛みのもとをスピーディーに解消します

味覚障害を誘発する亜鉛不足を解消!おすすめ食品まとめ

こんにちは。歯科医師の小場です。

正常な味覚の維持に必要な栄養素「亜鉛」。味覚障害の原因の半分以上が亜鉛不足と言われているほど、重要な栄養素です。

しかし、日本人の18歳以上の約半数以上が、亜鉛不足であるのをご存じでしょうか?

近年、ファストフードや加工食品の普及に伴って栄養状態が偏り、亜鉛が不足している人たちが増えてきています。

今回は、亜鉛の1日あたりの摂取量や、亜鉛がたくさん含まれる食品についてお伝えしていきましょう。

亜鉛の理想的な摂取量は1日あたり8~10mg

1日の亜鉛摂取推奨量は、成人のケースで男性が10mg、女性が8㎎です。

特に18歳以降の年代になると上記の推奨量を満たしていない人が多く、半数以上が亜鉛不足であるとのデータも厚生労働省から報告があります。

亜鉛が豊富に含まれる食品

味蕾の中には味覚センサー(味細胞)があるのですが、味細胞の再生には亜鉛が必須です。亜鉛は体内で合成したり蓄えたりできないので、食品などから摂取する必要があります。

亜鉛不足が原因の味覚障害を予防するには、毎日の食事で亜鉛をしっかりとることが大切。こここでは、亜鉛がたくさん含まれる食品をご紹介いたします。

肉類

・豚

・牛肉

牛や豚肉は、特に赤身の部位がおすすめです。例えば肩ロースやレバーなどが挙げられます。牛肩ロース肉70gに対して亜鉛は約4.5mg含まれているので、1日推奨量の半分くらいを効率よく摂れます。

魚介類

・牡蠣

・ウナギ

・帆立て貝柱

・いわしの煮干し

・スルメ

・タラコ

特に牡蠣は5個あたり(約60g)で亜鉛が約9mg近く摂れます・これはほぼ1日推奨量をカバーできる計算です。

さかなの煮干しにも多く含まれているので、お味噌汁などに煮干し粉末などを取り入れて無理なく亜鉛を摂取するのもよいでしょう。

豆類

・カシューナッツ

・納豆

・凍り豆腐

・空豆

・えんどう豆

納豆1パック(40g)で、亜鉛は約0.8mg含まれています。特に調理の必要もない納豆は手軽に亜鉛が摂取できるおすすめの食品です。

飲み物

・ココア

・抹茶

飲み物にも亜鉛が豊富に含まれています。特にココアは1杯あたり(5g)亜鉛が約0.4mg含まれていますので、おやつのお供に摂取してみるのはいかがでしょうか。

乳製品

・ナチュラルチーズ

・プロセスチーズ

ナチュラルチーズは100gあたり亜鉛が約4.6mg含まれています。タンパク質やカルシウムも豊富に含まれており、優等生食品です。

穀類

・小麦胚芽

・そば粉

・ライ麦

小麦の大部分は炭水化物で構成されていますが、意外にも亜鉛が豊富。例えば小麦胚芽

は100gあたり亜鉛が約15.9mg含まれています。

【何科に行くべき?】味覚障害のセルフチェックと診療科目

こんにちは。歯科医師の小場です。

「食べ物の味がよくわからない」「何を食べても苦みを感じる」「口の中が渋い」といった味覚障害があると、食事をする楽しみや喜びを失ってしまい、栄養不足にもつながります。

味覚障害の原因については、前回のブログでもお伝えしましたが、今回は「どういった症状が、味覚障害の基準になるのか?」というお話についてです。

「もしかして、味覚障害かも・・・・・・?」と疑われる節のある人に向けて、味覚障害のチェックリストや病院を受診した方がよい目安をわかりやすく解説していきます。

そして、味覚障害が疑われる場合は何科を受診すればよいのか、といったことまで詳しくお伝えします。

まずはセルフで確認!味覚障害のチェックリスト

まずは、自身で味覚障害があるかどうかをチェックしてみましょう。1つでも当てはまると、味覚障害の可能性があります。

①以前と比べると調味料を多く使用している自覚がある

②何も口に含んでいないときも慢性的な苦みなどを感じる

③いかなる食品も美味しく味わえなく食欲が低下しており、体重が減少傾向にある

④食べ物を口に含むと、普段とは違う味があり、不快に思う(異味症)

⑤何を食べても味がしない(味覚消失)

⑥特定の味付けのみ味を感じなくなっている

⑦味が薄く感じてしまい、濃い味付けを好むようになった(味覚減退)

味覚障害で受診した方がよい目安

上記のセルフチェックに1つでも当てはまれば、念のために病院で診てもらった方が安心でしょう。ほかにも以下の項目が受診する目安です。

・味覚障害になった要因がわからない場合(例えば直近で風邪を引いた、鼻炎になったなど明確な理由が不明)

・味がしづらくなっている原因だと思われる疾患が治っても、味がしない

・味覚障害の症状が1〜2週間ほど続いている

・食生活など日常生活を見直しても一向に改善されない

味覚障害に対応する診療科目とは

味覚障害の可能性が疑われる場合は、口腔外科や耳鼻咽喉科、内科を受診します。

私たち歯科領域では、治療、検査項目として唾液の分泌量を調べたりします。

また、内科領域では血液検査で亜鉛が不足してないかを調べたりします。

ほかにも問診票の情報を基に生活習慣、既往歴、使用している薬剤などをくまなく調べて味覚障害になった原因を追及します。

もしも亜鉛不足による味覚障害と診断された場合には、治療に亜鉛製剤を使用します。薬剤を服用するだけで7割以上の人は味覚障害が改善したというデータもあるほど、効果が望めることがわかっています。

味覚障害には6つの原因がある

こんにちは。歯科医師の小場です。

食べ物を美味しく召し上がるために、大切な役目を果たしている「味覚」。

味覚の器官がなにかしらの原因によって弱ってしまうと、食べ物の味に対する感受性が低下し「味付けが薄く感じてしまう」「なんの味がわからない」といった味覚に関しての支障が出ることを「味覚障害」と呼びます。

新型コロナウイルス感染症の自覚症状の1つとしても話題になった味覚障害。もちろん新型コロナウイルスに罹患していなくとも、味覚異常が出ることもあります。

今回は「味覚症状」について、どのような要因があって味覚が働きにくくなってしまったのか?という原因論について深掘りしていきます。

味覚障害|6つの原因

食べ物の味を感じる器官は「味蕾(みらい)」という、舌の表面にある味を感じる細胞が、舌や舌の付け根、軟口蓋などに分布されています。

味蕾は、いわゆる味覚センサーの働きがあるのですが、主に以下の5つの原因によって味覚障害を誘発します。

①加齢

味覚障害の患者さんは、65歳以上が約半数近くを占めているほど、高齢者にとって身近な症状。

味蕾は、加齢とともに働きが弱まりやすく、高齢者になると1/2から1/3あたりまで味蕾の数が減少するともいわれています。

歳を追うごとに味付けが濃くなっている自覚があるという方は、味覚障害が1つの原因となっているのかもしれませんね。

②鉄分や亜鉛などビタミンが不足している

一方で、若い方に多くあるのは偏った食事で味覚障害を招くケース。

味蕾は短いスパンで新陳代謝を繰り返して細胞を生まれ変わらせるのですが、ここで新陳代謝を促す亜鉛が不足すると、味覚に異常をきたすことも。

また、鉄分不足で鉄欠乏性貧血にかかると、舌表面が赤くツルッとした感じになり、味蕾が働きにくくなる場合もあります。

③糖尿病などの全身疾患

糖尿病をはじめとする慢性腎不全や内分泌機能の低下など、全身疾患が引き金となって味覚障害が出るケースもあります。

糖尿病については神経や血管が阻害されるため、糖尿病患者概ね4分の1に味覚障害があるという報告も出ています。

④唾液量の低下

ストレスなどの心因性やシェーグレン症候群・ドライマウスなどが原因で唾液の分泌量が減ると、食べ物の物質が溶け出しにくくなり、味蕾の働きが弱まります。

⑤風邪

味覚と嗅覚は密接に関連しており、風邪を引いてしまうと嗅覚が低下して味を感じにくくなります。風邪による味覚障害は一過性の症状と捉えられており、多くの場合は自然に治癒します。

しかし、風邪に罹患したあとに起こった味覚異常・障害については治癒しにくいケースも。症状が続くようならば一度かかりつけ医に相談してみましょう。

⑥舌の炎症症状

熱い食べ物によって火傷をしてしまったり、入れ歯の傷などによって舌に炎症を起こしてしまったりすると、味の見分けが付きにくくなる可能性があります。

【やさしく解説】口腔癌の治療内容・期間と気になる治療費用について

こんにちは。歯科医師の小場です。

口腔癌(こうくうがん)の治療内容は、がんができた部位や進行度合いによって治療手段はさまざまですが、概ね外科的療法・放射線療法・化学療法の3つのパターンに分けられます。

上記3つの治療法を、単独または組み合わせながら治療計画が立てられます。また、お口のがんに関しては、食べ物を噛む・飲み込むといった動作や声を出すといった日常生活に欠かせない機能はもちろん、見た目の審美性にも十分な配慮を行った治療立案が重要です。

今回は口腔癌における治療内容から、気になる費用、治療期間までを大まかに解説します。

口腔癌の治療内容は3つある

①外科的療法

口腔癌の主な治療法は、外科的な方法(手術)を用いてがんを取り除きます。

手術と一言でいってもさまざまです。例えばがん部分と正常組織を一部切除する局所切除術から、口腔癌が首のリンパ節まで転移した場合に行われる頸部郭清術があります。また手術などで欠損したお口を修復するための組織移植(再建手術)を行うことも。

②放射線治療

放射線治療とは、高いエネルギーの放射線を照射することによってがん細胞を破壊させる治療です。

口腔癌における放射線治療はメインで行われることはほとんどありません。どちらかと言えば手術の補助的な意味合いで放射線治療を扱うことが多いです。

③化学療法

抗がん剤を点滴または経口的に服用することで、がん細胞を破壊していく方法を化学療法と呼びます。

手術後にがんが再発しないよう予防目的で行ったり、がんが広く転移し手術ができなかったりする場合などにおいて扱われることがあります。

口腔癌の治療費について

口腔癌の部位や進行具合にもよりますが、口腔癌の治療費は概ね14万~30万円程度が平均的な治療費です。(健康保険適用・3割負担の場合)

基本的に口腔癌については「高額療養費制度」が利用できますので、1カ月あたりの治療費には上限額があります。

高額療養費制度とは、所得に応じて医療費が1カ月で一定上限額を超えた場合、その超えた額を支給してくれる国の制度のこと。

この計算式について、例えば会社員の平均的な年収・約370~約770万円(69歳以下の方)は「80,100円+(医療費-267,000)×1% 」です。

具体例を挙げると、年収500万円くらいの会社員が40万円の治療を受けた場合の1カ月あたりの自己負担医療費は81,430円です。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

「高額療養費制度を利用される皆さまへ・厚生労働省保険局」

口腔癌の治療期間について

口腔癌の治療期間については、大きく「治療期」と「治療後の経過観察期」の2つに分けることができます。

治療期については、例えば口腔癌で手術・入院となると概ね2~3週程度入院することになります。また放射線治療の場合は、外来通院もケースによっては可能ですが約1カ月半ほどかかることも。

治療後の経過観察期間は治療終了後、少なくとも約5年間は1~4カ月単位で再発がないか、造影CTやMRI・超音波などを使い慎重な経過観察を行っていきます。

口腔癌の初期症状をチェックしよう|原因・特徴なども紹介

こんにちは。歯科医師の小場です。

今回は特に初期症状の中で口内炎や歯周病・歯肉炎などと間違えられやすい「口腔癌(こうくうがん)」の初期症状をお伝えします。

口腔癌とは、口の中や唇にできるがんを総称した呼び方のことです。

「傷をつけた記憶がないのに、粘膜がただれている」「歯ぐきにしこりがある」といった症状がある方は、一度チェックしてみてください。

口腔癌の初期症状はセルフチェックが大切

初期段階のうちに口腔癌が判明すれば、5年生存率が90%を超えるほど、完治する可能性が高い疾患です。

しかし口腔癌は、初期の段階ではほとんど痛みなど自覚症状がなく進行していきます。お口に痛みが出て来た時には、すでに進行してしまっているケースも、残念ながら多くあります。

したがって、口腔癌は常日頃のセルフチェックが重要です!疑わしいところがあれば、迷わずかかりつけの歯医者で診てもらいましょう。

口腔癌の初期症状|4項目をチェック!

自分でも行える口腔癌のチェック項目を下記に記載しました。以下の4項目について、舌や唇・頬の内側、歯肉などお口全体を丁寧に観察していきます。

また実際にお口の中に手を入れてみて、しこりや腫れがないかどうかも確認してみましょう。

お口の中に腫れやしこり、変色がある

口の中を触ってみて、硬くなっている箇所があったり腫れやしこりがあったり、舌や粘膜の白っぽい、もしくは赤っぽい変色がある方は要注意です。

代表的なのが「白板症(はくばんしょう)」といって、舌や口の中にこすっても取れない白い病変。将来的にがんに発展してしまう可能性も少なくないため、白板症が生じたら事前に切除などの治療を行うケースもあります。

2週間以上たっても治らない口内炎がある

2週間を経過しても治らない口内炎においても留意しましょう。

お口の中に違和感がある

歯の粘膜がただれている、歯ぐきの出血や歯のぐらつきなど違和感があるといった場合は、歯周病と誤解されやすいのですが、口腔癌の症状であるケースも考えられます。

また、合わない入れ歯を無理して使用し続けるのも、お口の中へ強い刺激となってがんのリスクが高まります。入れ歯の違和感は早めに歯医者さんで改善しましょう。

しびれがある、頬・舌の動きが悪い

舌や頬の動きが悪く、食べ物が以前よりも飲み込みにくいといった方は、見た目は変わらなくとも気を付ける必要があります。

また、お口のしびれや麻痺している気がするといった場合も、一度歯医者で受診を検討しましょう。