前歯のすき間・変色を短期間で整える「ラミネートベニア法」とは?仕組み・費用・デメリットを解説

「前歯のすき間が気になって、思いっきり笑えない」 「ホワイトニングをしても、歯の色が変わらない」鏡を見るたびに、そんなため息をついていませんか?

この記事では、審美歯科治療の中でも人気の高い「ラミネートベニア法について」、その仕組みから、気になる費用、そして後悔しないために知っておくべきデメリットまで、分かりやすく解説します。

歯の表面に貼るだけ?治療の基本とメリット

ラミネートベニア法の最大の特徴は、歯を削る量が極めて少ないことです。

一般的な被せ物(クラウン)による治療では、歯を全周にわたって大きく削る必要がありますが、ラミネートベニア法では、歯の表面をわずか0.3mm〜0.7mm程度薄く削るだけです。

その上に、一人ひとりの歯の色や形に合わせて作製した薄いセラミックを、専用の接着剤で貼り付けます。

ラミネートベニア法のメリット

・神経を残せる: 歯へのダメージを最小限に抑えられる

・透明感のある白さ: 天然歯のような自然なツヤと白さを再現

・変色しにくい: セラミック素材のため、プラスチックのように時間が経っても黄ばみにくい

ラミネートべニア法の適応症

ラミネートベニアは、以下のようなお悩みを持つ方に特に選ばれています。

・すきっ歯(正中離開): 前歯の隙間をセラミックで埋めることで、矯正治療よりも短期間で整った歯並びに

・テトラサイクリン歯: 幼少期の抗生物質の影響などで、歯が強く変色しており、ホワイトニングでは白くならないケース

・矮小歯(わいしょうし): 生まれつき小さすぎる歯や、形の悪い歯のバランスを整えたい場合

後悔する前に!ラミネートベニアのデメリットと寿命、割れるリスク

デメリット:強い衝撃と歯ぎしりに注意

ラミネートベニアで使用するセラミックは非常に硬い素材ですが、薄い板状であるため、強い衝撃には弱いという弱点があります。

・割れる・剥がれるリスク: 前歯で硬いもの(氷やスルメなど)を噛んだり、強くぶつけたりすると、貼り付けたセラミックが割れたり剥がれたりすることも

・歯ぎしり・食いしばり: 寝ている間の歯ぎしりは、体重以上の力が歯にかかる。歯ぎしりの癖がある方は、破損のリスクが高まるため、就寝時に「ナイトガード(マウスピース)」の装着が必須となる場合も

寿命はどれくらい?長持ちさせるメンテナンスとは

ラミネートベニアの寿命は、一般的に10年〜20年程度と言われています。 ただし、これは適切なメンテナンスを行っている場合の目安です。接着剤の劣化や歯肉の退縮(加齢により歯茎が下がること)により、再治療が必要になることもあります。

長持ちさせるためには、丁寧な歯磨きはもちろん、歯科医院での定期検診を受け、噛み合わせのチェックやクリーニングを行うことが非常に重要です。

ラミネートベニアの費用

ラミネートベニア法は、審美目的の治療となるため、健康保険は適用されず自費診療となります。

費用は歯科医院によって異なりますが、1本あたり10万円〜15万円前後が一般的な相場です。

一見高額に感じるかもしれませんが、矯正治療(数十万円〜100万円以上)と比較して、部分的に気になるところだけを治療できるため、トータルの費用や期間を抑えられるケースもあります。

ヘルペス性口内炎について|大人と子供の症状・治療法・うつるリスクを解説

「口内炎が痛すぎて食事が喉を通らない」 「子供が急に高熱を出して、口の中を痛がっている」

もし、通常の口内炎とは違う激しい痛みや発熱を伴う場合、それはヘルペス性口内炎かもしれません。

この記事では、ヘルペス性口内炎の症状の特徴から、家族への感染リスク、そして早く治すための治療法について解説します。

ただの口内炎じゃない?ヘルペス性口内炎の症状と特徴|大人と子供の違い

【子供の場合】乳幼児に多い「ヘルペス性歯肉口内炎」:高熱と歯茎の腫れが特徴

乳幼児に多く見られるのが「ヘルペス性歯肉口内炎」です。 初めてウイルスに感染した際に発症することが多く、以下の症状が激しく出る傾向があります。

・38度〜39度以上の高熱が数日続く

・歯茎が真っ赤に腫れ上がり、出血しやすくなる

・痛みのあまり、よだれが増え、飲食を拒否する(不機嫌になる)

風邪と間違われやすいですが、口の中の異常が顕著な場合はこの病気を疑います。

【大人の場合】ストレスや疲労が引き金に:再発型と初感染型の違い

大人の場合、過去に感染したウイルスが体内に潜伏しており、免疫力が低下した際に暴れ出す「再発型」が一般的です。この場合、症状は比較的軽く済みます。

しかし、大人になって初めて感染した場合は、子供同様に高熱や激痛を伴う重症化リスクがあるため注意が必要です。

見た目の特徴:多数の「水ぶくれ」ができ、破れてびらん(ただれ)になる

ヘルペス性口内炎の最大の特徴は、口の粘膜のあらゆる場所に多数の小さな「水ぶくれ」ができることです。 歯茎、舌、唇の裏側、さらには喉の奥まで広範囲に水ぶくれが発生します。

これらが破れると、地図状の広範囲なびらん(ただれ)となり、鋭い痛みを伴う潰瘍に変化します。これが食事を困難にさせる痛みの正体です。

家族にうつる?ヘルペス性口内炎の原因と感染予防のポイント

原因は「単純ヘルペスウイルス」

この病気の原因は、単純ヘルペスウイルス(HSV-1)です。 通常の口内炎は細菌などが原因であることが多いですが、こちらはウイルスです。そのため、一般的な細菌用の抗生物質(抗菌薬)は効果がありません。

ウイルスは唾液や水ぶくれの中の液体に大量に含まれており、接触感染や飛沫感染で容易に他人にうつります。

感染リスクがなくなるまでの期間の目安

感染力が最も高いのは、水ぶくれができている時期から、かさぶたになって乾くまでの間です。 一般的に発症から1週間〜2週間程度は感染リスクがあると考えてください。

ヘルペス性口内炎の治療は?薬と対処法

特効薬は「抗ウイルス薬」

治療の決め手となるのは、ウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬です。 飲み薬(アシクロビルなど)や塗り薬(軟膏)が処方されます。

重要なのはタイミングです。水ぶくれが出始めた初期段階(発症から48時間以内推奨)に使用を開始することで、症状の悪化を防ぎ、治癒までの期間を大幅に短縮できます。「おかしいな」と思ったら、すぐに受診しましょう。

食事の工夫や脱水症状の注意点

痛みが激しい時期は、栄養よりも水分補給を最優先してください。特に小さなお子様は、痛くて水を飲みたがらず、脱水症状になりやすいため注意が必要です。

・避けるべきもの: 熱いもの、辛いもの、酸味の強いもの(オレンジジュースなど)、硬いもの

・おすすめの食事: 冷ましたお粥、うどん、ゼリー、プリン、アイスクリーム、冷たいスープ

刺激の少ない、喉越しの良いものを少しずつ摂るようにし、安静にして免疫力の回復を待ちましょう。

インプラント治療の基礎知識|費用、期間、リスクから選び方まで

インプラントは、失った歯を人工の歯根で補う治療法です。本記事では、基本構造や治療の流れ、費用相場、期間、リスク、そして長持ちさせるためのケアまで、後悔しないために知っておきたい基礎知識をわかりやすく解説します。

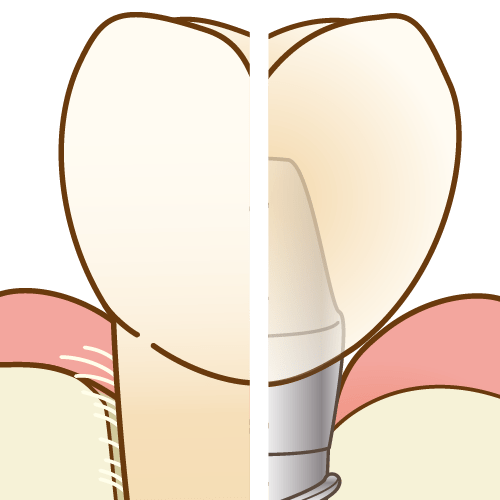

【基本の仕組みと構造】インプラントとは?

インプラントとは、失った歯の根元にあたる部分に人工歯根(フィクスチャー)を埋め込み、その上に人工歯(上部構造)を取り付ける治療法です。

アバットメントと呼ばれる連結部分を介して固定されるため、見た目や噛む感覚が天然歯に近い仕上がりを目指せるとされています。

インプラント治療の流れ

一般的な治療の流れは次のようになります。

1.検査・診断(CT撮影や模型分析)

2.一次手術(インプラント埋入)

3.骨とインプラントの結合期間(オッセオインテグレーション)

4.二次手術(アバットメント取り付け)

5.型取り・完成

6.定期メンテナンス

骨の厚みや密度が足りない場合には、骨造成(GBR)やソケットリフトなどの補助手術が行われることもあります。

治療期間はおおむね数か月から半年ほどですが、骨の状態や治癒速度によって個人差があります。

手術は局所麻酔下で行われるため、痛みは抑えられるケースが多いとされています。

ブリッジ・入れ歯との違い

ブリッジや入れ歯との大きな違いは、周囲の歯を削らずに噛む力と見た目を回復できる点にあります。

インプラントは「人工歯根・アバットメント・上部構造」の3つで構成され、それぞれがしっかりと機能することで、天然歯に近い噛み心地を得やすいといわれています。

一方で、素材や設計の違いによって、耐久性や適合性には差が生じることもあります。

インプラントの費用相場と治療期間の目安

インプラントの費用は、材料費・手術費・検査費などを含む総合的なコストで構成されます。 使用するインプラント体の種類や医院の設備、治療の難易度によって金額には幅があります。

一般的に高額といわれるのは、長期的な安定性を確保するために精密な診断や衛生管理、技術力が必要とされるためです。

費用相場と支払い方法

1本あたりの相場はおよそ30〜50万円前後とされており、骨造成を伴う場合や複数本の治療ではさらに高くなる傾向があります。

また、医療費控除を利用すれば所得税の一部が還付される可能性があり、分割払い・デンタルローンなどを導入している医院も少なくありません。

治療期間の目安

治療にかかる期間は、骨の状態や施術方法によって大きく異なります。

・骨量が十分にある場合:おおよそ3〜4か月ほど

・骨造成などの処置を行う場合:およそ6か月〜1年程度が目安

長期治療であることを理解し、通院計画を立てることが大切です。

【後悔しないために】インプラントのリスクと寿命を延ばすケア

主なリスク

どんな治療にもリスクは伴います。インプラントでは、術後の腫れや痛み、インプラント周囲炎(人工歯根の周囲が炎症を起こす症状)などが代表的です。

特にインプラント周囲炎は、歯周病に似た炎症で、セルフケアの不足が原因になることが多いといわれています。 症状を放置すると、人工歯根が脱落してしまうおそれもあるため、早期の対応が重要です。

長持ちさせるためのポイント

インプラントを長く保つためには、自宅での丁寧なブラッシングと定期的なプロフェッショナルケアの両立が欠かせません。

歯科医院での専用器具による清掃や噛み合わせの確認は、インプラントの寿命を延ばすための重要なプロセスです。 また、歯ぎしりや食いしばりのある方は、ナイトガード(マウスピース)の使用が勧められることもあります。

抗生剤はいつ飲む?歯科治療における抗生物質の正しい知識と注意点

歯科で処方される抗生剤には、感染予防や炎症を抑える重要な役割があります。本記事では、抗生剤が必要な症状や痛み止めとの違い、副作用や飲み合わせ、そして耐性菌を防ぐ正しい服用方法までをわかりやすく解説します。

【なぜ歯科で必要?】抗生剤が効く症状と痛み止めとの決定的な違い

歯科で抗生剤を飲む理由

歯科で抗生剤(抗生物質)が処方されるのは、細菌による感染や炎症を抑えるためです。

虫歯や歯周病が進行すると、歯ぐきや顎の骨にまで細菌が広がり、腫れや痛みを伴うことがあります。こうした「細菌性の炎症」がある場合に、抗生剤は有効に働きます。

特に、親知らずの抜歯や根尖性歯周炎など、傷口から感染のリスクが高い処置後には、感染を防ぐ目的で抗生剤が投与されることがあります。

抗生剤と痛み止め(鎮痛剤)の違い

痛み止め(鎮痛剤)は、炎症による痛みを一時的に和らげる薬であり、原因そのものを取り除くわけではありません。

一方、抗生剤は炎症の原因となる細菌に直接作用します。

たとえば、歯の神経が感染している場合、抗生剤で菌の増殖を抑え、鎮痛剤で痛みをコントロールする――このように両方を併用して治療を進めるケースも少なくありません。

抜歯後の抗生剤は必要?感染リスクが高い治療時の予防投与

抜歯やインプラント手術など、出血や組織損傷を伴う処置では、感染を予防するために抗生剤が処方されることがあります。

特に、免疫力が低下している方や糖尿病などの持病がある方では、感染リスクを下げる目的で予防投与が行われる場合もあります。

知っておくべき抗生剤の副作用と飲み合わせの注意点

抗生剤アレルギーとは?

抗生剤には、まれにアレルギー反応を起こすものがあります。発疹・かゆみ・息苦しさなどの症状が現れた場合は、すぐに服用を中止し、医療機関に相談しましょう。

また、過去に薬で体調を崩した経験がある場合は、事前に歯科医院へ伝えておくことがとても大切です。

下痢や吐き気…よくある副作用と対処法

抗生剤は、腸内細菌のバランスに影響を与えることがあり、一時的に下痢や胃の不快感を感じることがあります。

多くの場合は一過性で、服用を終えると自然に回復しますが、症状が強いときは早めに歯科医院へ相談しましょう。

飲み合わせが危険な薬や食品

抗生剤の種類によっては、アルコールや一部の解熱鎮痛剤と飲み合わせに注意が必要なものもあります。

また、腎臓や肝臓に疾患がある場合、薬の代謝に影響が出ることもあります。他の薬を服用している場合は、歯科医院や薬剤師に伝えておきましょう。

【自己判断はNG】抗生物質耐性を防ぐ正しい飲み方と服用期間

抗生剤を飲まないとどうなる?自己判断で中止するリスク

症状が軽くなったからといって、途中で抗生剤の服用をやめてしまうと、体内に細菌が残り、再び炎症を起こす可能性があります。

不十分な服用は、薬が効かなくなる「耐性菌」を発生させる原因にもなります。処方された抗生剤は、指示どおり最後まで飲み切ることが大切です。

抗生物質耐性(耐性菌)とは?正しい飲み方で防ぐ

抗生物質耐性とは、細菌が薬に強くなり、効かなくなる現象のことです。これは世界的にも問題視されており、個人の正しい服薬が重要だとされています。

抗生物質服用は「処方通りに」「決められた日数と回数を守る」ことが、私たちにできる最も確実な対策です。

薬を飲み忘れたら?服用期間と回数を守る重要性

飲み忘れに気づいたときは、時間が経ちすぎていなければすぐ服用しましょう。 ただし、2回分をまとめて飲むのは避けてください。

服用間隔を守りながら、指示どおりの回数をきちんと飲み切ることが大切です。

口の中のできもの、もしかして骨隆起?見分け方から原因、治療法まで解説

「口の中に硬いコブができたけど、これって何?」そう不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

「口の中に硬いコブができたけど、これって何?」そう不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、骨隆起の代表的な種類や原因、そして治療の必要性について、分かりやすく解説します。

骨隆起の種類や特徴

骨隆起は、主にできる場所によって名前が異なります。歯科医院を受診する前に、ご自身の症状と照らし合わせてみましょう。

1. 下顎隆起(かがくりゅうき)

これは、下の歯の裏側(舌側)にできる骨のコブです。左右対称にできることが多く、複数のコブが連なって現れることもあります。

2. 口蓋隆起(こうがいりゅうき)

上あごの真ん中、口蓋と呼ばれる部分にできる骨の突起です。最初は小さなコブでも、徐々に大きくなることがあります。

3.歯槽隆起(しそうりゅうき)

歯を支えている歯槽骨にできる骨の盛り上がりです。特に歯を抜いたあとの部位にみられることがあり、入れ歯やブリッジを作る際に邪魔になる場合があります。

大きさや形には個人差がありますが、歯肉の下に硬い隆起として触れるのが特徴です。

骨隆起の原因

骨隆起ができる主な原因は、まだ完全に解明されていません。しかし、多くのケースで以下の要因が関係していると考えられています。

遺伝

骨隆起は、遺伝的な要因が大きく関係していると言われています。親や兄弟に骨隆起がある場合、ご自身もできやすい傾向があります。

歯ぎしり・食いしばり

就寝中の歯ぎしりや、日中の無意識的な食いしばりは、歯やあごの骨に強い圧力をかけます。この過度な力が、骨を刺激して増殖させる原因になると考えられています。

噛み合わせの不調和

噛み合わせが悪いと、特定の歯やあごの骨にだけ負担がかかり、骨隆起の形成を促すことがあります。

骨隆起を放置するとどうなるの?

骨隆起は、通常、放置しても健康上の問題はありません。良性のため、がん化することもありません。しかし、大きくなると以下のような問題が生じることがあります。

入れ歯が作れない

入れ歯の土台となる部分に骨隆起があると、入れ歯が安定せず、痛みを生じる原因になります。

食事や発音への影響

大きな骨隆起は、食事中に食べ物が当たって痛みを感じたり、舌の動きを妨げて発音がしにくくなったりすることがあります。

歯磨きの妨げになる

歯ブラシが骨隆起に当たって出血したり、骨隆起の周りに汚れが溜まりやすくなったりします。

歯科医院で相談すべきタイミングと治療法

骨隆起を予防するためには、下顎隆起の原因となる過剰な力をコントロールすることが大切です。特に就寝時の歯ぎしり対策には、マウスピースの使用が有効です。

また、噛む力そのものが強くなくても、上下の歯が長時間接触しているとあごに負担がかかるため、「噛む時間を減らす」という意識も重要です。

骨隆起は、基本的に痛みや機能的な問題がなければ治療の必要はありません。しかし、以下のようなケースでは、手術による切除を検討します。

・入れ歯の作製を予定している場合

・食事や発音に支障をきたしている場合

・骨隆起が大きくなり、心理的な不快感がある場合

フッ化物によるむし歯予防|効果・安全性・正しい使い方を解説

フッ素(フッ化物)は、むし歯予防における最も効果的かつ合理的な手段とされています。

しかし、「本当に安全?」「子どもにも使っていいの?」といった不安や、「どう使えば一番効果的なのか知りたい」という声も少なくありません。

ここでは、フッ化物の科学的根拠に基づく効果と安全性、そして年齢別の使い方まで、わかりやすく解説します。

フッ化物はなぜむし歯に効くのか?

フッ化物には主に3つの働きがあります。

1.歯の再石灰化を促進

むし歯は、歯の表面からカルシウムやリンが溶け出す「脱灰」によって始まります。フッ化物はその逆のプロセスである「再石灰化」を促進し、初期のむし歯を修復します。

2.歯質を強化

フッ化物がエナメル質に取り込まれることで、酸に強い結晶構造(フルオロアパタイト)へと変化し、むし歯への抵抗力が高まります。

3.むし歯菌の活動を抑制

むし歯菌が酸をつくる過程を妨げ、脱灰を防ぎます。

フッ化物は本当に安全?

「フッ素は危険では?」という疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。しかし、WHOや厚生労働省、日本歯科医学会をはじめとした複数の機関が、正しく使用すれば安全性が高く、むし歯予防に有効であると結論づけています。

特に市販のフッ素入り歯磨き粉や、歯科医院での塗布、学校などでのフッ化物洗口は、濃度や頻度が管理されており、過剰摂取のリスクは極めて低いとされています。

具体的な使用方法と選び方

以下のように、年齢や生活環境に応じたフッ化物の使い方があります。

フッ化物の種類

・フッ素入り歯磨剤

濃度:約1,000ppm

特徴:毎日のケアに最適。使用後のすすぎは少量の水で1回が目安。

・フッ化物洗口

濃度:225〜900ppm

特徴:学校や家庭で実施可能。うがいができる年齢から使用可。

・フッ化物塗布

濃度:約9,000ppm

特徴:歯科医院で定期的に行う。高濃度で予防効果が高い。

年齢別|フッ化物配合歯磨き粉の使い方の目安

・0〜2歳頃

歯が生えたらすぐに、米粒大のフッ素入り歯磨き剤(約1,000ppm)を使用。

・3〜5歳

1,000ppm程度の歯磨き剤をグリーンピース大(約5mm)に増量して使用。

※うがいは少量の水で1回のみが目安。

・6歳〜成人・高齢者

フッ素濃度1,400〜1,500ppmの歯磨き剤を、歯ブラシ全体(1.5〜2cm程度)にのせて使用。

※使用量・濃度は歯科医師の指導のもと調整してください。

歯が生えた直後から2〜3年間が、むし歯になりやすい要注意期間です。1歳前後から中学生までの子どもには、年齢に合った濃度・頻度でのフッ化物利用が特に効果的です。

フッ化物は単独ではなく「併用」が重要

フッ化物は非常に効果的ですが、それだけでむし歯を100%防げるわけではありません。正しいブラッシング、甘味の摂り方、定期的な歯科受診など多角的なむし歯予防と組み合わせることで最大の効果が発揮されます。

まとめ

フッ化物の利用は、現代のむし歯予防において科学的根拠に基づき、安全性・経済性・効果のバランスが取れた方法です。大切なのは、正しい情報を知り、自分や家族に合った方法で継続的に取り入れること。健やかな歯の未来を守るために、フッ化物を上手に活用していきましょう。

自分の歯を活かす「自家歯牙移植」費用・成功率・適応条件を解説

「抜いた歯の代わりに、もう一度自分の歯を使えたら」。そんな願いを叶える方法が自家歯牙移植です。虫歯や外傷で歯を失ったとき、インプラントやブリッジ以外に、自分の歯を移植する選択肢があることをご存知でしょうか?

インプラントと何が違う?「自家歯牙移植」とは

自家歯牙移植とは、親知らずなど不要な歯を、抜歯が必要になった部位へ移植する治療法です。人工物を使わず、自分の天然歯で噛む機能を回復できるのが最大の特徴です。

歯根膜という繊細な組織を残して移植することで、インプラントでは得られない「噛みごたえ」や「感覚」も期待できます。

特に「金属アレルギーが不安」「インプラントに抵抗がある」という方にとって、有力な代替治療といえるでしょう。

自家歯牙移植が適応されるケースと使える歯は?

移植できるのは、主に親知らずや矯正で不要になった健康な歯です。移植先は、重度の虫歯や事故などで抜歯を余儀なくされた部位が対象になります。

ただし、ドナー歯や移植先の状態によっては適応できないこともあるため、事前の診査とレントゲン評価が不可欠です。

自家歯牙移植の治療の流れと期間、気になる費用は?

治療について

自家歯牙移植は、以下の3ステップで進行します。治療期間の目安は約3〜6か月です。

1.ドナー歯の抜歯:親知らずや埋伏歯など、移植に使える歯を抜歯する

2.移植と固定・神経治療:抜歯後すぐに、受け入れ先の歯槽骨へ歯を移植し、固定。歯の神経の治療もこの段階で行う

3.生着の確認と仕上げ処置:骨と歯がなじんだら、被せ物などの補綴処置を行う

保険適用の条件

・親知らずを移植歯(ドナー)として使用すること

・治療開始時点で、移植する歯と移植先の歯が両方存在しており、サイズや形が適合していること

・治療目的が明確で、機能回復が必要と判断される場合

費用の目安

・保険適用の場合:約5,000~15,000円程度

・自費診療の場合:数万円~十数万円程度(医院によって異なる)

自家歯牙移植の成功率は?術後のケアが鍵を握る

自家歯牙移植の5年後の生存率は約60〜90%と、症例や術後の管理によって差があります。成功の鍵を握るのは、術後の丁寧なセルフケアと定期的な通院です。

移植後は腫れや軽い痛みが出ることもありますが、適切な食事管理やブラッシング指導を受けることで、長期的な安定が図れます。

まとめ

インプラントに不安を感じている方、自分の歯をあきらめたくない方にとって、自家歯牙移植は再び自分の歯で噛める可能性を開く治療法です。

すべての方に適応できるわけではありませんが、条件が合えば費用面・機能面でも非常に有利な選択肢となり得ます。

まずは信頼できる歯科医院で、自家歯牙移植が自分に可能かどうか相談することから始めてみてはいかがでしょうか。

舌に模様や溝?地図状舌と溝状舌の違いとセルフケアのポイント

舌の表面に地図のような模様や深い溝があることに気づき、「これって病気?」「人にうつ鏡で舌を見たとき、「地図のような模様がある」「深くて不規則な溝ができている」など、見慣れない変化に驚いたことはありませんか?

この記事では、地図状舌と溝状舌という2つの舌の状態について、それぞれの特徴・原因・注意点を解説しながら、日々のケア方法についても丁寧にご紹介します。

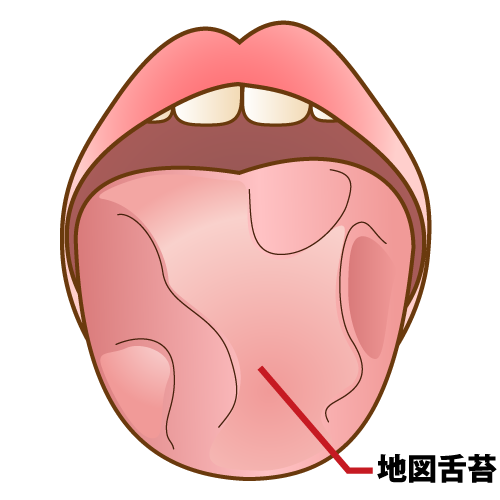

地図状舌ってどんなもの?

特徴:舌に地図のような赤い模様

地図状舌(ちずじょうぜつ)は、舌の表面に不規則な赤い斑点やまだら模様があらわれ、縁が白く縁取られて見えるのが特徴です。日によって模様の位置が変化することがあり、別名「良性移動性舌炎」とも呼ばれています。

特に乳幼児や若年女性に多くみられ、家族間で似た傾向が見られるケースもあります。

主な原因:明確には不明も、複数の要素が関与

医学的に原因ははっきりしていませんが、以下のような要因が関係していると考えられています。

・ビタミンB群の不足

・ストレスや精神的負担

・遺伝的な体質

・アトピー性皮膚炎や乾癬などの皮膚疾患との関連

また、地図状舌は溝状舌と併発するケースも多く、溝内の微生物が刺激となっている可能性も示唆されています。

溝状舌ってどんなもの?

特徴:舌の表面に深いしわができる状態

溝状舌(こうじょうぜつ)は、舌の表面に深く刻まれた溝やしわが多数見られる状態で、「皺襞舌(しゅうへきぜつ)」とも呼ばれます。放射状に溝が広がるケースが多く、一見して「しわの多い舌」という印象です。

原因:先天性・後天性ともに存在

多くは生まれつきの特徴としてあらわれますが、後天的に発症する場合もあります。関与が指摘されている要素には以下のようなものがあります。

・慢性的な舌炎や外傷

・ビタミン欠乏症

・加齢や口腔乾燥、免疫力低下

・ダウン症や特定の遺伝症候群(例:メルカーソン・ローゼンタール症候群)

が挙げられます。

放っておいても大丈夫?治療の必要性

基本的に、どちらの舌の状態も病的なものではなく、多くは心配のいらない良性の変化とされています。自覚症状がなく、生活に支障がない限りは特別な治療は必要ありません。

ただし、以下のような症状が見られる場合は、歯科医師や医療機関に相談することをおすすめします。

・食事の際にヒリヒリしたり、しみる感じがする

・舌の見た目が急激に変化した

・舌苔が多く、口臭が気になる

地図状舌で症状がある場合には、うがい薬や炎症を抑える塗り薬(ステロイド剤など)が処方されることがあります。溝状舌で痛みや感染リスクがある場合には、専用の舌ブラシでの丁寧なケアや衛生指導が行われることもあります。

日常生活で気をつけたいポイント

・刺激物を避ける: 香辛料や熱い飲食物は症状を悪化させることがあります。

・口腔内を清潔に保つ: 舌ブラシやうがいを取り入れ、舌の溝や模様に汚れがたまらないようにしましょう。

・栄養バランスの取れた食事: 特にビタミンB群の不足は、粘膜トラブルの一因になります。

・ストレスケア: 地図状舌はストレスとの関連も指摘されています。リラックスできる時間を大切に。

舌の変化が気になるときは歯科医院へ!

舌に見られる模様や溝の変化は、最初は驚くかもしれませんが、大半は自然な生理的変化にすぎません。

ただし、違和感がある、痛みを感じる、見た目が急変したというような場合には、口腔内の疾患や他の病気が隠れている可能性もゼロではありません。

舌は「健康の鏡」ともいわれる器官です。少しでも不安を感じたら、かかりつけの歯科医師や口腔の専門家に早めに相談することをおすすめします。

もしかして白板症?症状・原因・治療法をわかりやすく解説

「最近、口の中に白い斑点ができた」「舌がザラザラする気がする」といった症状はありませんか?もしかしたら、それは白板症かもしれません。

この記事では、白板症の症状、原因、治療法、そして予防法について、わかりやすく解説します。

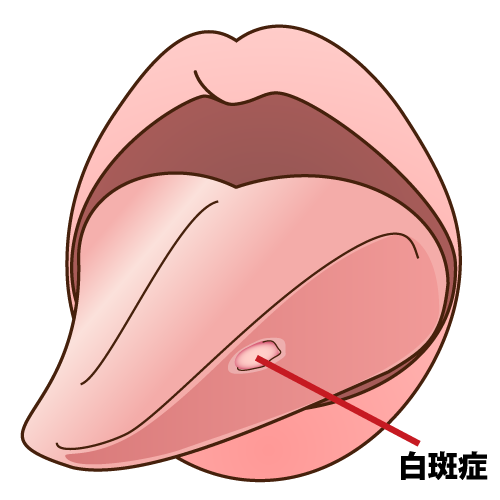

これが白板症のサイン?症状と主な原因

白板症の症状

白板症の主な症状は、白色または灰白色の、拭い取れない斑点やザラザラした病変が口腔粘膜に現れることです。これらの病変は、以下のような場所にできやすいとされています。

・頬粘膜

・舌

・歯ぐき

初期は無症状が多いですが、進行するとザラつきや軽い刺激感が出ることがあります。見た目は平らなものから少し盛り上がったものまで様々です。

白板症を引き起こす主な原因

主な原因はまだ特定されていませんが、喫煙、飲酒、尖った歯や合わない入れ歯などによる慢性的な刺激、口腔内の不衛生、カンジダ菌などの感染症などが誘因として考えられています。特に喫煙は大きなリスク要因です。

放置すると癌化も?リスクと治療のポイント

白板症には良性のものと、数%の確率で癌化する可能性があるものがあります。見た目での判断は難しく、専門医の診断が不可欠です。特に、急な増大、表面の硬化や潰瘍、出血、強い痛みがある場合は要注意です。

治療の基本は原因の除去(禁煙、飲酒制限、刺激物の排除)です。良性の場合は経過観察が中心となります。

癌化のリスクが高い場合や病変が大きい場合は外科的切除が検討され、切除した組織は詳しく検査されます。

白板症の予防と受診の目安

白板症を完全に予防することは難しいですが、禁煙・節酒、丁寧な口腔ケア、刺激物の排除などを心がけることでリスクを減らせます。バランスの取れた食事も大切です。

もし、口の中に白い斑点ができた、なかなか消えない、範囲が広がる、表面が変化してきた、痛みや刺激感があるといった症状が現れた場合は、自己判断せずにすぐに歯科医院を受診してください。

早期発見と適切な対応が、白板症のリスクを最小限に抑えるために最も重要です。

まとめ

白板症は癌化の可能性もすくなからず潜む病変ですが、早期発見と適切な治療で過度な心配は不要です。気になる症状があればすぐに歯科医師に相談し、日頃からお口の健康に気を配りましょう。

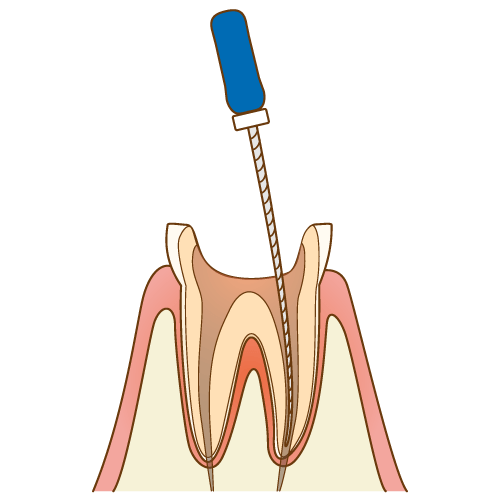

なぜ歯の神経治療は何回も必要?その理由と流れを解説

歯の神経治療が求められる理由と目的

歯の神経治療(根管治療)は、歯の内部にある神経(歯髄)が炎症や感染を起こした際に行われる治療です。

虫歯の進行や外傷によって歯髄がダメージを受けると、強い痛みを伴うだけでなく、放置すれば細菌が根の先にまで広がり、膿が溜まる可能性があります。この状態を放置すると、最悪の場合、抜歯が避けられなくなります。

根管治療の目的は、こうした感染を取り除き、歯の機能を保つことにあります。神経を除去した後も、適切な処置を行うことで歯を残し、しっかりと噛む力を維持することが可能です。

歯の神経治療のステップと所要期間

歯を失うと噛み合わせが乱れ、他の歯にも悪影響を及ぼします。そのため、可能な限り歯を残すことが重要です。ここでは、根管治療の流れや必要な期間について解説します。

治療の一般的な流れ

1.診断と検査:レントゲンや視診により、神経の状態を確認します

2.局所麻酔:治療中の痛みを防ぐため、必要に応じて麻酔を施します

3.感染した神経の除去(抜髄): 根管内の細菌や感染した神経組織を取り除きます

4.根管の清掃・消毒:細菌の再感染を防ぐため、根管内を徹底的に洗浄・消毒します

5.根管充填:空洞になった根管に薬剤を詰め、密閉処置を行います

6.仮封・被せ物の装着: 根管治療が完了した後、最終的な被せ物を装着して歯を補強します

治療回数・期間の目安

根管治療は一般的に 3〜5回程度の通院を要します。炎症が強い場合や根管の形状が複雑な場合は、さらに回数がかかることもあります。

その後、詰め物や被せ物をするため、 1〜2ヶ月程度 の治療期間が必要となるケースもあります。

治療費用(保険治療の場合)

歯の神経治療にかかる費用は 2,000〜5,000円程度(保険適用)ですが、使用する薬剤や治療内容によって変動します。

また、治療後に必要な 被せ物の種類などによっても、総額が異なるため、事前に歯科医師と相談しておくと安心でしょう。

なぜ歯の神経治療は複数回に分けられるのか?その理由

「歯の治療は1回で終わらせたい」と思う方も多いですが、根管治療が複数回に及ぶのには理由があります。

細菌感染の徹底除去が必要

1回の消毒では完全に菌を取り除けない場合があり、数回にわたる清掃・消毒が必要になります。

根管の形状が複雑

歯の根は人によって異なり、細かく枝分かれしていたり、曲がっていたりするため、慎重な処置が求められます。

炎症を落ち着かせるため

強い炎症がある場合、時間をかけて症状が改善するのを待ちながら治療を進めます。

根管の密閉処理を確実にするため

充填が不完全だと再感染のリスクが高まるため、慎重に処置を行う必要があります。

まとめ

途中で治療を中断すると、細菌が再び繁殖し、最悪の場合抜歯が必要になることもあります。治療完了までしっかり通院することが、歯を長持ちさせるためのカギとなります。

「痛いから放置する」「面倒だから途中でやめる」といったことがないよう、最後までしっかり治療を受けましょう。